03 – DAS PALAVRAS E DA MÚSICA: INTERSECÇÕES NA OBRA DE FERNANDA DE CASTRO,

por Helena Marinho

.jpg) .jpg)

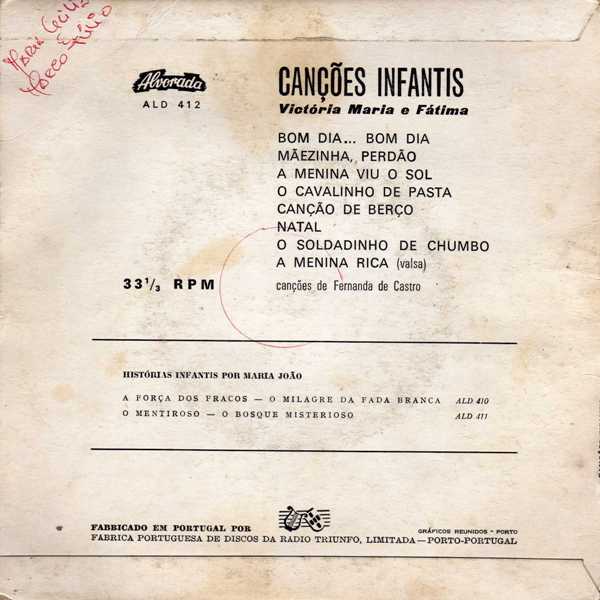

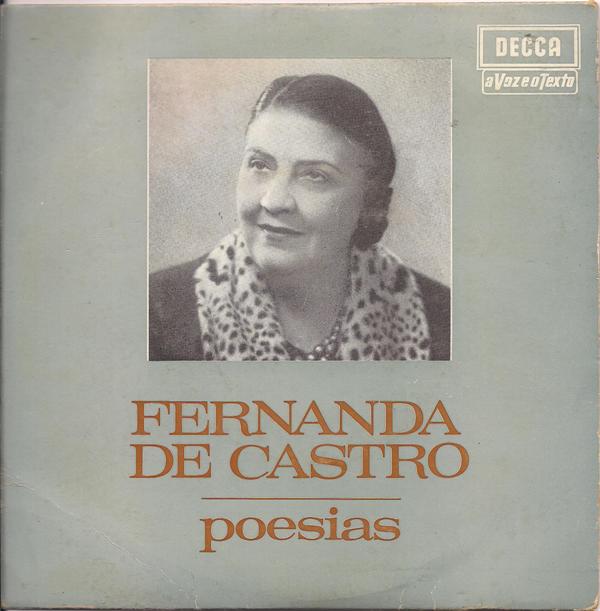

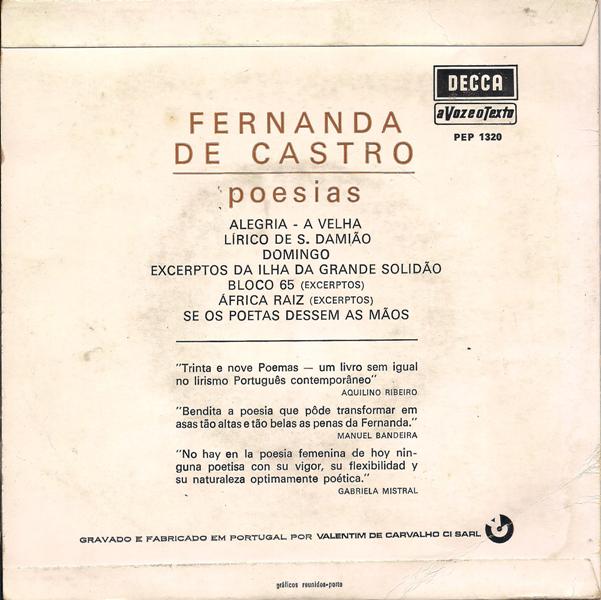

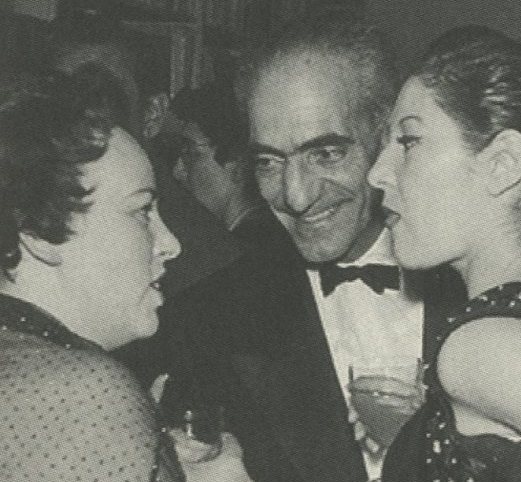

Da esquerda para a direita: Fernanda de Castro e António Ferro, Rapsódia Portuguesa, Vigo, 1933; Fernanda de Castro com José Carlos Ary dos Santos e Claude Savard; Fernanda de Castro com Nina Marques Pereira, a restante equipa e as crianças do grupo de bailado “O Pássaro Azul”, no Parque Infantil de S. Pedro de Alcântara.

1) Fernanda de Castro: uma autora no seu tempo

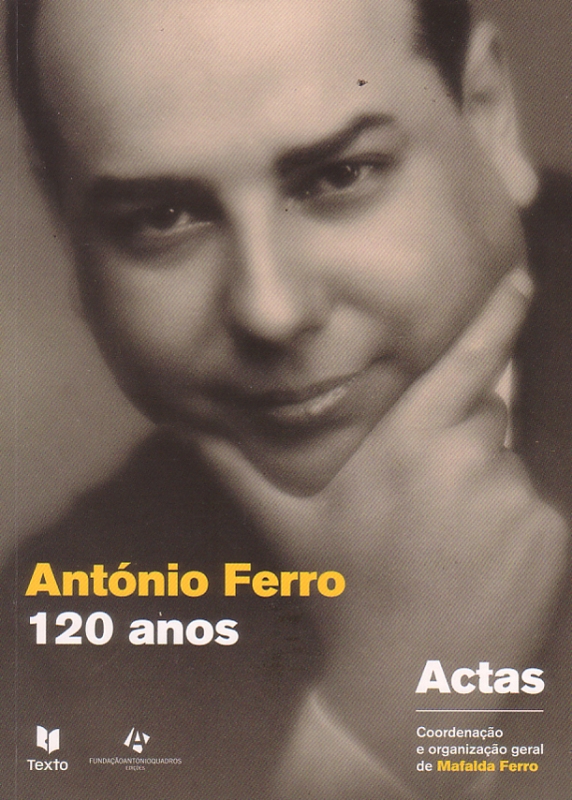

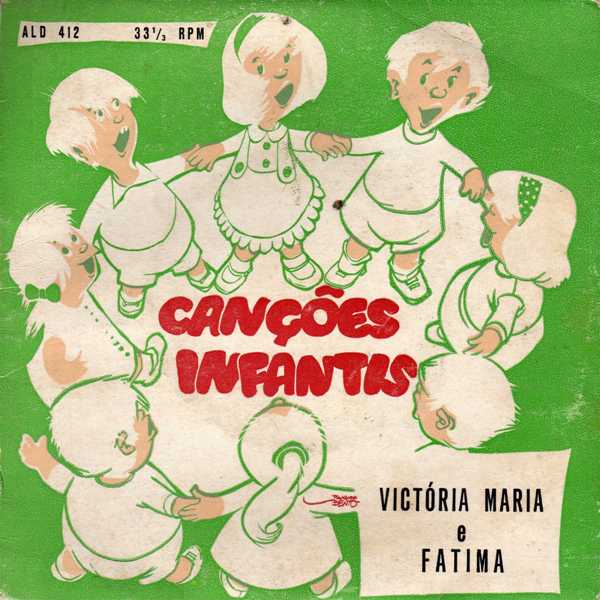

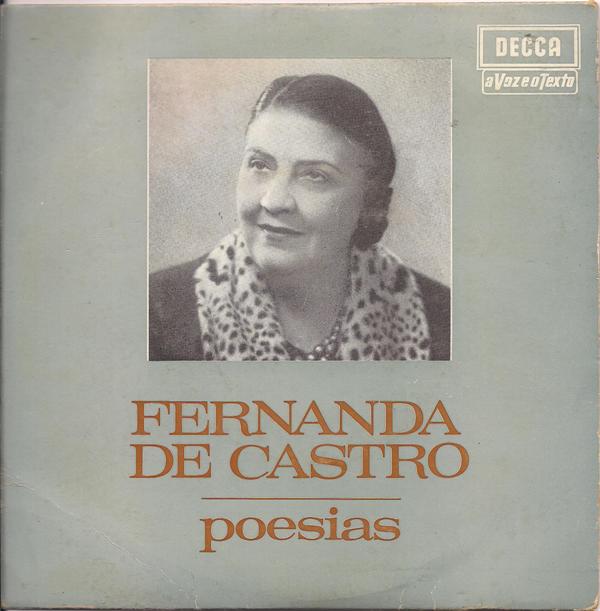

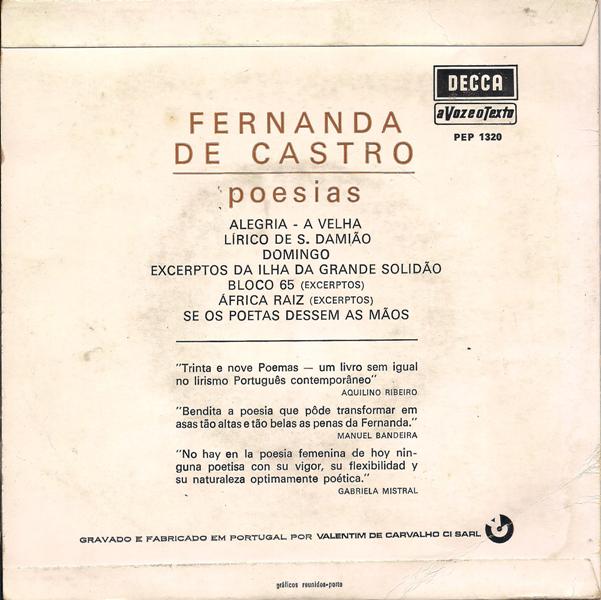

Fernanda de Castro (1900-1994) é uma personalidade da cultura portuguesa do séc. XX raramente mencionada em pesquisa musicológica, já que se dedicou sobretudo ao campo da criação literária, como poetisa, dramaturga e autora de literatura infantil e de ficção. Não obstante a sua produção abrangente nestas áreas, é também patente a ausência de estudos sobre a sua obra literária. Esteve ligada, por laços familiares e participação em actividades culturais, ao período do Estado Novo em Portugal, e é tentador associar esta limitada visibilidade actual a essa circunstância. Fernanda de Castro foi a esposa de António Ferro (1895-1956), director entre 1933 e 1949 do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN; Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo - SNI a partir de 1944), e que se assumiu, nessa qualidade, como um dos principais protagonistas da “política do espírito”. Esta denominação, inspirada num ensaio de Paul Valéry de idêntico título, foi escolhida por Ferro para designar a linha de acção no campo cultural do regime ditatorial de António de Oliveira Salazar, em especial nas décadas de 1930 e1940 (RAMOS DO Ó, 1999). Enquanto director do SPN / SNI, Ferro promoveu uma estética das artes ao serviço do Estado e da sua propaganda (SANTOS, 2008) que viria a caracterizar a produção cultural dessa época, marcada pelo pendor conservador das temáticas e das linguagens, e pela complexa, e por vezes incómoda, articulação com o modernismo de algumas das perspectivas adoptadas (HENRIQUES, 1990).

Tanto Fernanda de Castro como António Ferro estabeleceram e cultivaram uma rede de contactos alargada que incluía personalidades nacionais e internacionais ligadas à cultura. O contacto desenvolvia-se a nível profissional, mas também pessoal, com frequentes convívios e encontros que estão referenciados em fontes diversas, nomeadamente nos materiais do arquivo da Fundação António Quadros, em Rio Maior (Portugal), onde o acervo de vários membros da família está guardado. Esta rede de contactos e amizades é apresentada de forma mais intimista no diário intitulado Ao fim da memória, em dois volumes, que Fernanda de Castro publicou em 1986 e 1987 (CASTRO, 1988, 2005). Mesmo após o falecimento do marido, em 1956, Fernanda de Castro manteve a sua postura activa nas áreas da cultura e da intervenção social, como se descreve mais abaixo, e também o convívio e amizade com personalidades que colaboraram na génese das suas criações e eventos.

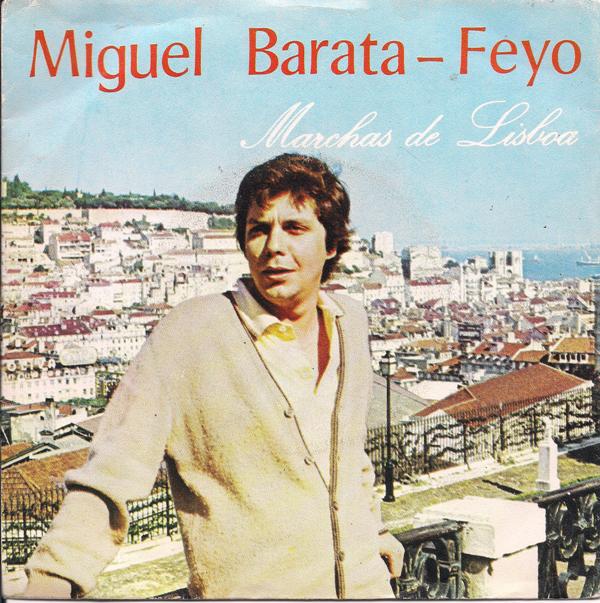

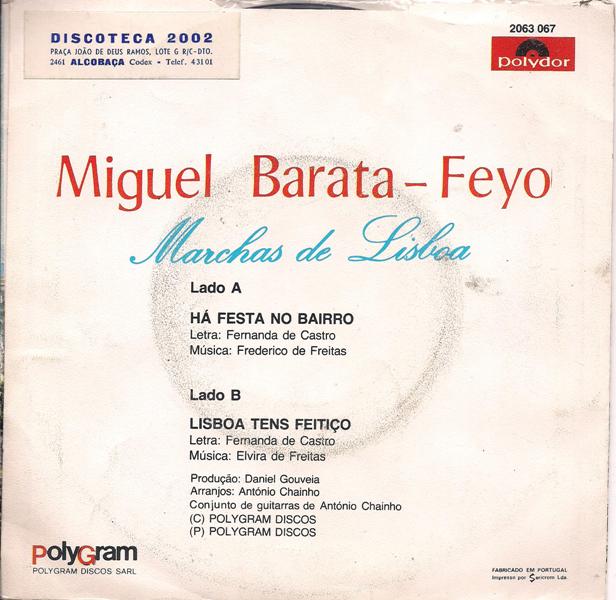

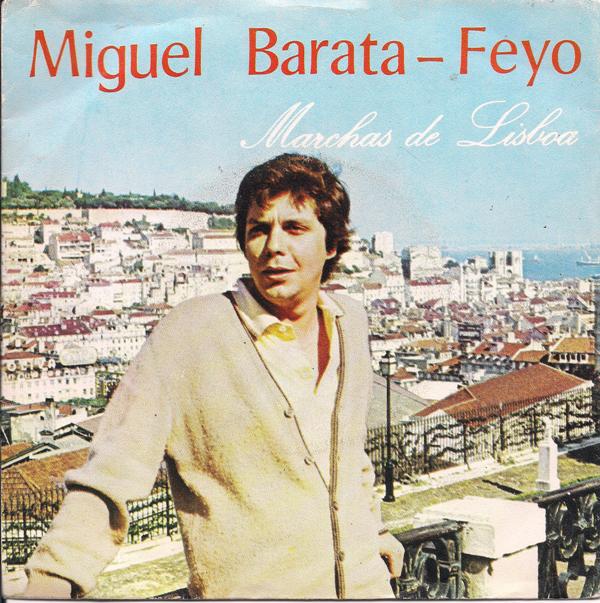

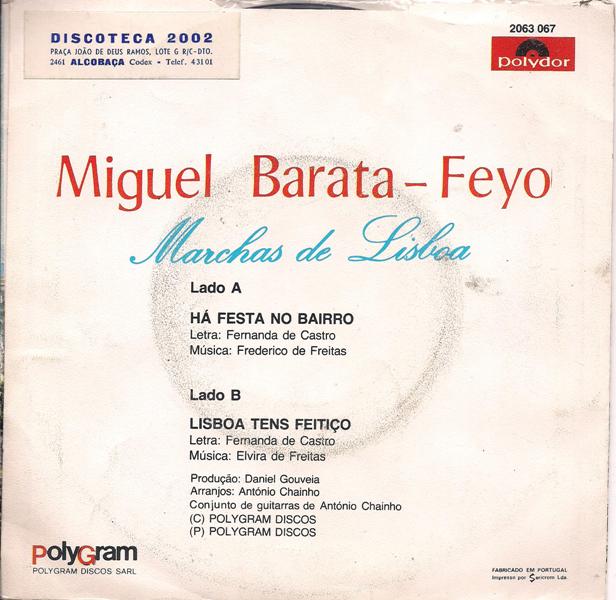

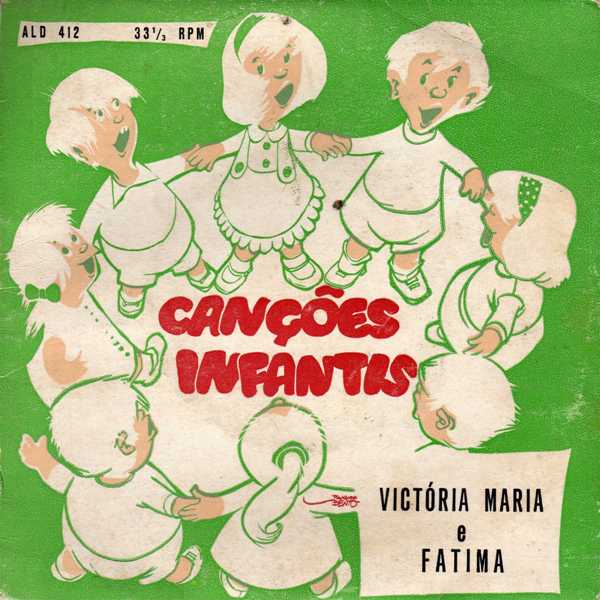

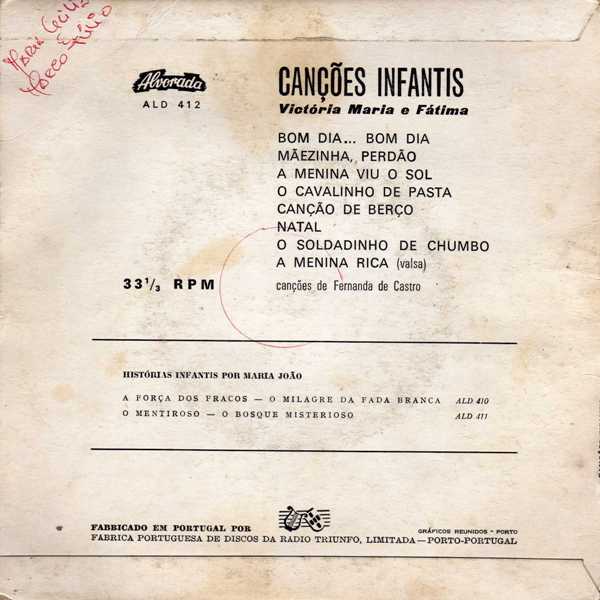

A ausência de abordagens a Fernanda de Castro na pesquisa académica sobre música poderá estar relacionada com a brevidade da sua acção enquanto criadora, e aos limites desta, que se resume à composição de melodias / canções no início da década de 1960. No entanto, a criação e a performance musical estiveram reiteradamente ligadas tanto às suas actividades de produção cultural como à sua obra literária: vários dos seus textos poéticos constituíram a base de canções com música de sua autoria e, sobretudo, de outros compositores, como Elvira de Freitas ou Afonso Correia Leite. Sendo embora limitada a sua produção como compositora, as intersecções operadas entre música e texto (nomeadamente poesia) na sua produção constituem um caso de particular relevância, pelas interacções fluídas entre as esferas privada e pública que lhes estiveram subjacentes, e pelo facto de se apoiarem, em grande parte, no contexto de redes de sociabilidade feminina.

2) A sociabilidade como modelo

A relevância das redes de sociabilidade para a produção musical tem sido referida em pesquisa musicológica para expor e discutir realidades de criação e programação aparentemente intersticiais, ou seja, que estão ausentes ou que não se enquadram nas grandes narrativas históricas relativas à música erudita ou a outras músicas, e que desafiam critérios estandardizados de classificação. O conceito das redes de sociabilidade pode ser visto como uma alternativa ao conceito de esfera pública / privada, proposto por Habermas, criticado pelas limitações do seu enfoque quanto à análise da participação das mulheres na esfera pública (LANDES, 1995). A articulação entre esferas, aliás, teve implicações específicas no contexto do Estado Novo em Portugal, que promoveu “sistemas de oposição entre o „feminino‟ e o „masculino‟” (BRASÃO, 1999, p. 41), assim como a diferenciação dicotómica de áreas de acção, como salientou Irene Pimentel:

O regime salazarista mascarou, porém, a diferenciação de valores em função do género com uma aparente valorização social da função feminina e reservou às mulheres uma esfera própria de actuação, privada e pública, sem atribuir, contudo, ao espaço feminino um valor igual ao do masculino (PIMENTEL, 2011, p. 394).

A abordagem primeira ao conceito de sociabilidade foi proposta por Georg Simmel em 1911, que a definiu como:

a arte ou forma lúdica de associação, relacionada com o conteúdo e objectivos da associação, da mesma forma que a arte está relacionada com a realidade. Enquanto a interacção sociável é focada nas pessoas, [a sociabilidade] só pode ocorrer se os objectivos mais sérios do indivíduo estão ausentes, de forma a que seja uma interacção, não de personalidades completas, mas de personalidades simbólicas e iguais (SIMMEL, 1949, p. 254).

Simmel reconheceu a natureza delicada do equilíbrio entre personalidades que sustenta o conceito, assim como o seu carácter abstracto, mas salientou o respectivo potencial na análise de determinados tipos de interacção social de cariz equilibrado e gratificante, ao longo da história. A abordagem de Simmel a questões de género decorrentes deste contexto, no entanto, demonstra marcas da época de escrita do seu artigo, ao focar-se em descrições da mulher como um ente coquette e sedutor. Não obstante, o seu conceito de sociabilidade, tal como desenvolvido em pesquisas posteriores de outros autores, demonstra permitir uma aplicação consequente em

estudos sobre tipos diversificados de redes, incluindo redes de sociabilidade de mulheres. É também necessário tomar em conta, quando nos debruçamos sobre o universo específico da produção musical de mulheres, que as redes têm funcionado como locus de acolhimento e validação de acções e comportamentos em contexto sancionado e protector (como destacado pelos estudos abaixo mencionados, relativos a música portuguesa). Esta perspectiva é também sugerida por pesquisas que abordam as práticas musicais como cultura “generificada”, reconhecendo a complexidade das situações sociais e culturais que originam práticas diferenciadas de acordo com constructos sociais de género (MAGRINI, 2003). Mas o género, como Judith Butler salienta, não se estabelece como um locus identitário estável, antes como “uma identidade tenuemente constituída no tempo – uma identidade instituída através da repetição estilizada de actos” (BUTLER, 2013, p. 462). Daí decorre, ainda de acordo com Butler, mas numa perspectiva beauvoiriana, que “ser mulher é ter-se tornado mulher, compelido o corpo a tornar-se um signo cultural, materializar-se em obediência a uma possibilidade historicamente delimitada, e fazê-lo como um projecto sustentado e reiterado” (BUTLER, 2013, p. 464); ou seja, o género é essencialmente performativo, de acordo com esta autora.

Em pesquisa sobre música portuguesa, as redes de sociabilidade são um conceito aplicado por Teresa Cascudo (2017) na sua análise dos concertos e produção, enquanto compositora, da Condessa de Proença-a-Velha na transição para o séc. XX, ou por Manuel Deniz Silva (2014) nos seus estudos abordando os concertos promovidos pela cantora Ema Câmara Reis nas décadas de 1920 e 1930. Tratam-se, em ambos os casos, de salões literários e/ou musicais, um contexto que Fernanda de Castro conhecia e frequentava, já que refere no seu diário o salão literário de Genoveva de Lima Mayer e o salão literário-musical de Elisa de Sousa Pedroso, ambos em Lisboa, entre outros. Os estudos referidos partem de aplicações afins do enquadramento teórico da sociabilidade em autores como Jean-François Sirinelli (2003), que abordou a sociabilidade em grupos e redes de intelectuais, ou Myriam Chimènes (2004) e o seu estudo sobre os salões culturais franceses do início do séc. XX, que se constituíam como espaços intermediários entre os salões privados e as salas de concertos, mediando e legitimando práticas musicais situadas na fronteira entre as esferas privada e pública.

No caso de Fernanda de Castro, a documentação existente sustenta a pertinência do conceito de sociabilidade, numa perspectiva de performatividade de género (BUTLER, 2013), para a análise da sua actividade. Partiu-se também da hipótese de trabalho de, neste caso, o seu posicionamento em rede ter-se constituído como forma de viabilizar e sancionar uma participação pró-activa num contexto histórico e social adverso à promoção das mulheres no campo musical, como apontado em pesquisa relativa a esta área (MARINHO, 2017; RIBEIRO, 2016).

A pesquisa apresentada neste artigo teve como objectivo, portanto, identificar, caracterizar e contextualizar a produção e intervenção de Fernanda de Castro em música a partir do modelo da sociabilidade, analisando a intersecção performativa entre música, texto e género que lhes está subjacente. Não existindo publicações ou estudos sobre a actividade musical de Fernanda de Castro, os materiais e dados relativos a esta vertente foram obtidos através da consulta de publicações desta autora (nomeadamente o diário acima referido), de documentação constante dos acervos da Fundação António Quadros (manuscritos de música, guiões de obras teatrais com instruções de performance musical, textos e anotações referentes a conteúdos musicais, gravações, e correspondência), e através da realização de uma entrevista com a sua neta Mafalda Ferro https://educast.fccn.pt/vod/clips/1yakuiaqe4/html5.html?locale=pt.

3) Um percurso singular, entre a música, texto e género

Os dados referentes a Fernanda de Castro, descritos mais abaixo, sustentaram a identificação preliminar de três áreas principais de acção, especificamente ligadas à criação musical:

1 - a sua actividade como mecenas e promotora de projectos de base teatral que envolveram música criada especificamente para esses projectos por diversos compositores;

2 - o seu papel como protectora de compositoras e intérpretes femininas, com quem, em alguns casos, manteve laços de grande proximidade profissional e pessoal;

3 - a sua dedicação à composição de música vocal, durante um breve período, e a ligação, enquanto letrista, a compositores como Elvira de Freitas (1927-2015), Frederico de Freitas (1902-1980), ou a Condessa de Proença-a-Velha (1864-1944).

Constatou-se, logo na identificação e análise inicial destes dados, a recorrência de vários factores:

1 - a importância que a música, na sua ligação com a criação literária, assume em praticamente todas as acções promovidas em contexto de redes de sociabilidade, e o facto de estas redes envolverem mulheres de forma sistemática e por vezes exclusiva;

2 - não obstante a diversidade de perspectivas envolvidas (produção teatral, relações profissionais e pessoais com músicos, compositora e letrista), várias personalidades do seu círculo marcaram presença em todas estas vertentes, demonstrando a estabilidade das redes construídas;

3 - a actividade literária desenvolvida por Fernanda de Castro assumiu-se como agente determinante e catalisador da criação musical, quer por parte de terceiros, quer por si própria, em circunstâncias diversas, também aqui demonstrando a persistência de um determinado modus operandi ao longo de várias décadas.

Daqui decorrem questões de investigação específicas, incidindo sobre a necessidade de caracterização dos contextos das redes constituídas à volta de Fernanda de Castro, mas também incidindo sobre as intersecções assumidas entre os seus interesses enquanto criadora de textos e de música. As três vertentes de acção referidas no início desta secção entrecruzam-se, de forma frequentemente indissociável, na cronologia do seu percurso pessoal e profissional, e a descrição que se segue tentará seguir precisamente essa cronologia, a partir da década de 1930.

4. Redes em acção

Dos projectos envolvendo música, destacam-se os eventos decorrentes da criação da Associação Nacional dos Parques Infantis por Fernanda de Castro, em 1933. Esta iniciativa, dissolvida apenas em 1979, terá sido uma das que mais a envolveu e orgulhou, pelo que se deduz do seu diário (CASTRO, 2005). A Associação inaugurou já em 1932 o primeiro edifício, a que se seguiram outros, destinados a acolhimento de dia de crianças necessitadas de bairros de Lisboa. Para além da função pedagógica destes espaços, estava também prevista a alimentação e apoio médico das crianças. Nesta fase inicial de implementação, e de acordo com o seu diário, Fernanda de Castro trava conhecimento com colaboradoras que, em alguns casos, se tornarão amigas de longa data: Sarah Afonso, artista plástica, Heloísa Cid, escritora, Inês Guerreiro, pintora. Fernanda de Castro planeia então uma nova valência para um dos seus parques, que vem a designar de “Colmeia”; a implementação de:

uma educação artística completa com a finalidade de ver os resultados de uma experiência deste género com crianças em “estado puro”, ainda completamente libertas dos malefícios do mau gosto e de modas efémeras. Escolhemos por assim dizer ao acaso cem crianças de ambos os sexos, entre os cinco e os dez anos, e chamámos a este grupo “O Pássaro Azul” (CASTRO, 2005, p. 242).

Esta iniciativa revelou-se perene: consta do acervo da Fundação António Quadros um programa já da década de 1950 em que se constata a importância que a música assumia nos eventos do grupo. Para além de apresentações de repertório canónico de música erudita, de compositores como Beethoven ou Chopin e também de autores portugueses como Óscar da Silva ou Nina Marques Pereira, o evento incluía declamação de poesia e a apresentação de uma peça teatral de Fernanda de Castro. É também de notar o relevo dado à componente coral, aliás uma das áreas de performance musical privilegiadas no período do Estado Novo, assumindo contornos de intervenção política e social herdados do movimento orfeónico português de inícios do século XX (ARTIAGA, 1999; PESTANA, 2010).

O “Pássaro Azul” integrava um ambicioso programa de educação pela arte, com uma componente de intervenção social. Em programas e registos dos eventos associados, são referidos, para além dos nomes já mencionados, outros colaboradores: do teatro Eunice Muñoz e Carmen Dolores, da declamação Germana Tânger, da dança Anna Mascolo e Águeda Sena, da música Júlia de Almendra, Arminda Correia e Nina Marques Pereira. Integrava, pois, esta equipa um número significativo de mulheres que já marcavam ou vieram a marcar as artes e cultura portuguesas do séc. XX. É significativa também esta ligação de um grupo de criadoras a um contexto de âmbito educativo: a promoção e validação da ligação da mulher ao campo da educação foi precisamente uma das marcas da política do Estado Novo (PIMENTEL, 2011). No que diz respeito à música, e de acordo com informação dos diários e dos materiais de arquivo, Nina Marques Pereira terá sido a principal agente de dinamização no projecto dos Parques. As únicas partituras localizadas até à data desta pianista e compositora – a peça infantil O Urso Peludo, e o bailado As meninas exemplares, ambas para piano – foram compostas precisamente para iniciativas dos Parques.

Esta não era apenas uma equipa de trabalho, era também uma equipa de afectos, marcada pelos laços de amizade existentes ou consolidados nestas actividades. Aliás, o seu núcleo central, nomeadamente com Nina Marques Pereira, Inês Guerreiro e Heloísa Cid, manteve-se coeso mesmo após o fim do grupo, por falha no financiamento, no início da década de 1960.

O projecto dos Parques constituiu-se assim como um exemplo de produção e intervenção multidisciplinar liderado por Fernanda de Castro, envolvendo exclusivamente mulheres na equipa criativa, com uma forte componente musical.

Se pretende continuar a ler o texto, nomeadamente os capítulos finais: As Canções (5); Os últimos Projectos (6); Intersecções (7) ou saber mais sobre esta tema, consulte AQUI o PDF do texto completo com notas, referências, traduções de excertos em língua estrangeira, imagens e legendas, publicado inicialmente pela autora em «Revista Escrita».

|

.jpg) Nestes dez anos de direcção do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN), António

Nestes dez anos de direcção do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN), António .jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) A Fundação António Quadros com o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior - Biblioteca Laureano Santos inaugura no dia 30 de Novembro de 2018, patente até 6 de Janeiro de 2019

A Fundação António Quadros com o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior - Biblioteca Laureano Santos inaugura no dia 30 de Novembro de 2018, patente até 6 de Janeiro de 2019